これから溶接を始めたい方は、どの溶接機を選ぶべきか悩むことでしょう。数ある溶接機の中でも EENOUR社のアーク溶接機「MMA120」 は、価格が1万円台ととてもリーズナブルですが本当にしっかり溶接できるのか気になりますよね。

そこで今回は、このMMA120を実際に使ってみたレビューをお届けします。軽量コンパクトで初心者にも扱いやすいと評判のMMA120の性能や使い勝手を徹底解説します。

MMA120の概要と特徴

まず溶接を試す前に、MMA120の基本スペックと特徴について見ていきましょう。

基本スペックの紹介

EENOUR MMA120の主なスペックを以下にまとめます 。

| 本体サイズ | L232xW111xH176mm |

|---|---|

| 本体重量 | 約2.3kg |

| 定格入力 | 4.56kVA |

| 入力電圧 | 100V±10% |

| 電流調整範囲 | 30A-120A |

| 定格使用率 | 30% |

| 適用溶接棒径 | Φ1.6~Φ3.2 |

| 適用板厚 | 0.8mm~5mm |

100V家庭用コンセントで使用可能なインバーター式直流アーク溶接機で、鋳鉄・軟鋼(鉄)・ステンレスまで幅広い材質に対応します。

小型軽量ながら最大120Aの出力を備え、厚さ5mm程度の鉄板もしっかり溶接できる性能を持っています。

MMA120の特徴

MMA120には初心者から中級者まで嬉しい機能が色々と搭載されています。

ここでは代表的な特徴を詳しく紹介します。

アークフォース・ホットスタート機能で安定した溶接をサポート

MMA120の大きな特徴の一つが、「アークフォース機能」と「ホットスタート機能」です。

本体前面にある3つのダイヤルで溶接電流に加えアークフォース電流とホットスタート電流をそれぞれ調整でき、これにより高品質な溶接を実現します。

これらの機能のおかげで、初心者でもアークを継続させやすく扱いやすいとの評価があります。

「シンプルな機種ながらアークフォースやホットスタート機能が付いているので初心者でも手軽に溶接が可能」とのレビューもありました。

軽量コンパクトで持ち運びラクラク

本体サイズは奥行き約23cmと非常に小型で、重量も2.3kg程度しかありません。

片手でも楽に持てる軽さで、作業場から作業場へ気軽に持ち運びできます。

実際に手に取ったユーザーからも「サイズはかなりコンパクトにまとまっているので置き場に困らない」と好評です。

持ち運びやすいことで屋外での作業や高所での補修作業なども行いやすく、DIYから農機具の修理まで様々なシーンで活躍します。

車のトランクに積んでおいても場所を取らず、必要なときにすぐ使える手軽さは大きな魅力です。

デジタル表示&多重保護機能で初心者も安心

MMA120はデジタル電流表示パネルを搭載しており、設定した溶接電流の値が一目で確認できます。

アナログ目盛りと違って数値で表示されるおかげで、母材の種類や厚さに合わせた適切な電流設定がしやすく初心者にも扱いやすいです。

取扱説明書や本体天面に各板厚に応じた推奨電流値が記載されているので、それを目安にデジタル表示を見ながらダイヤルを合わせれば迷わずセッティングできます。

また、初心者に嬉しい安全面の配慮もされています。IGBTインバータ制御方式により出力電流が安定しており、溶接中の電流変動が少なくスムーズなアークが得られます。さらに各種保護装置を標準装備しており、万一瞬間的に過大な電流が流れそうになった際には内部のリレーが働いてブレーカーのトリップ(遮断)を防止します。

過熱保護や過電流保護も備えており、安全に作業を続けられる設計です。

電極が素材にくっつきっぱなしになった時には自動で出力を下げるアンチスティック機能も搭載されており、溶接棒の過熱や素材の損傷を防いでくれます。こうした多重安全機能により事故を未然に防止できるので、初心者でも安心して使えるでしょう。

開封レビュー | MMA120の第一印象

実際にMMA120が手元に届いたので、開封して外観や付属品を確認してみました。

届いた箱を開けると、本体の小ささと軽さにまず驚かされます。

「思ったよりコンパクトで軽い」との声もある通り、工具箱に収まるほどのサイズ感です。

外観の説明

それでは、本体の外観を詳しく見ていきます。

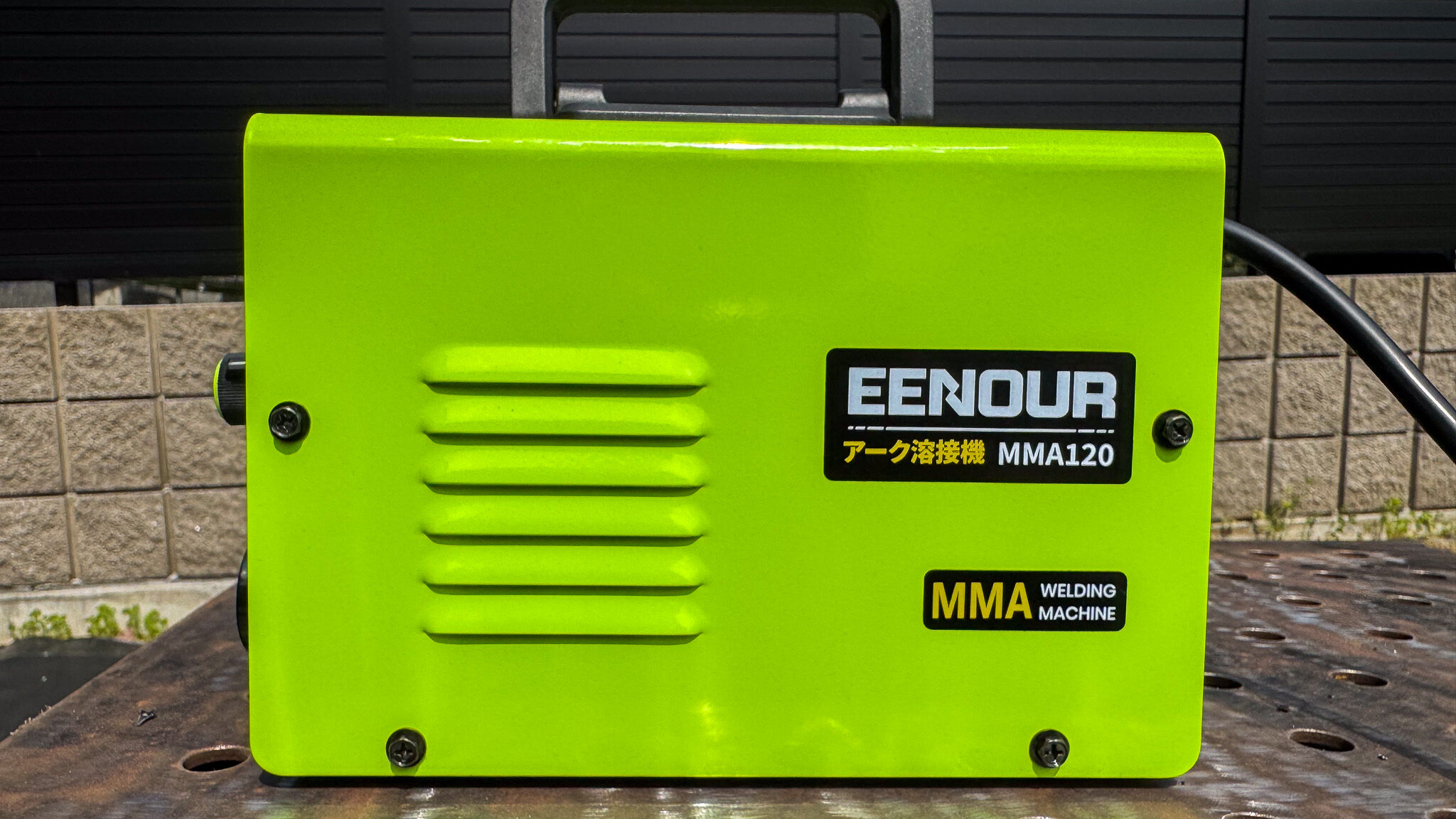

全体のデザイン

MMA120本体はEENOUR社製品らしい明るいグリーンのカラーリングで、フロントパネルは黒色です。

上部には持ち運び用の取っ手(ハンドル)が付いており、必要に応じて片手で楽に持てます。

本体前面と側面には冷却用のスリットが設けられ、内部の強力ファンで効率よく冷却される仕組みです。

前面下部には溶接棒ホルダー用の「+(プラス)」端子とアース(接地)用の「-(マイナス)」端子があり、差し込み式になっています。※極性を変える場合は、「+(プラス)」と「-(マイナス)」に差し込むホルダ・アースが逆になります。

全体としてシンプルで無駄のないデザインで、非常にコンパクトにまとまっています。

本体フロントパネル

フロントパネル上部にはデジタル表示の電流メーター(LEDによる数値表示)が配置され、設定した出力電流値(A)が赤色数字で表示されます。

その右側には動作インジケーターランプがあり、通電時に点灯して電源オンを知らせます(過熱時には警告ランプ点灯などで保護動作も通知されます)。

パネル中央には操作ダイヤルが3つ並んでいます。それぞれ左から「アーク電流」、「アークフォース電流」、「ホットスタート電流」と日本語でラベリングされています。

ダイヤルつまみは程よい大きさでグローブをした手でも回しやすく、シンプルな構成で初心者にもわかりやすいレイアウトです。実際、「表示パネルと3つのダイヤルのみのシンプルな構成で、初心者にも分かりやすいデザイン」と評判でした。

サイドパネル

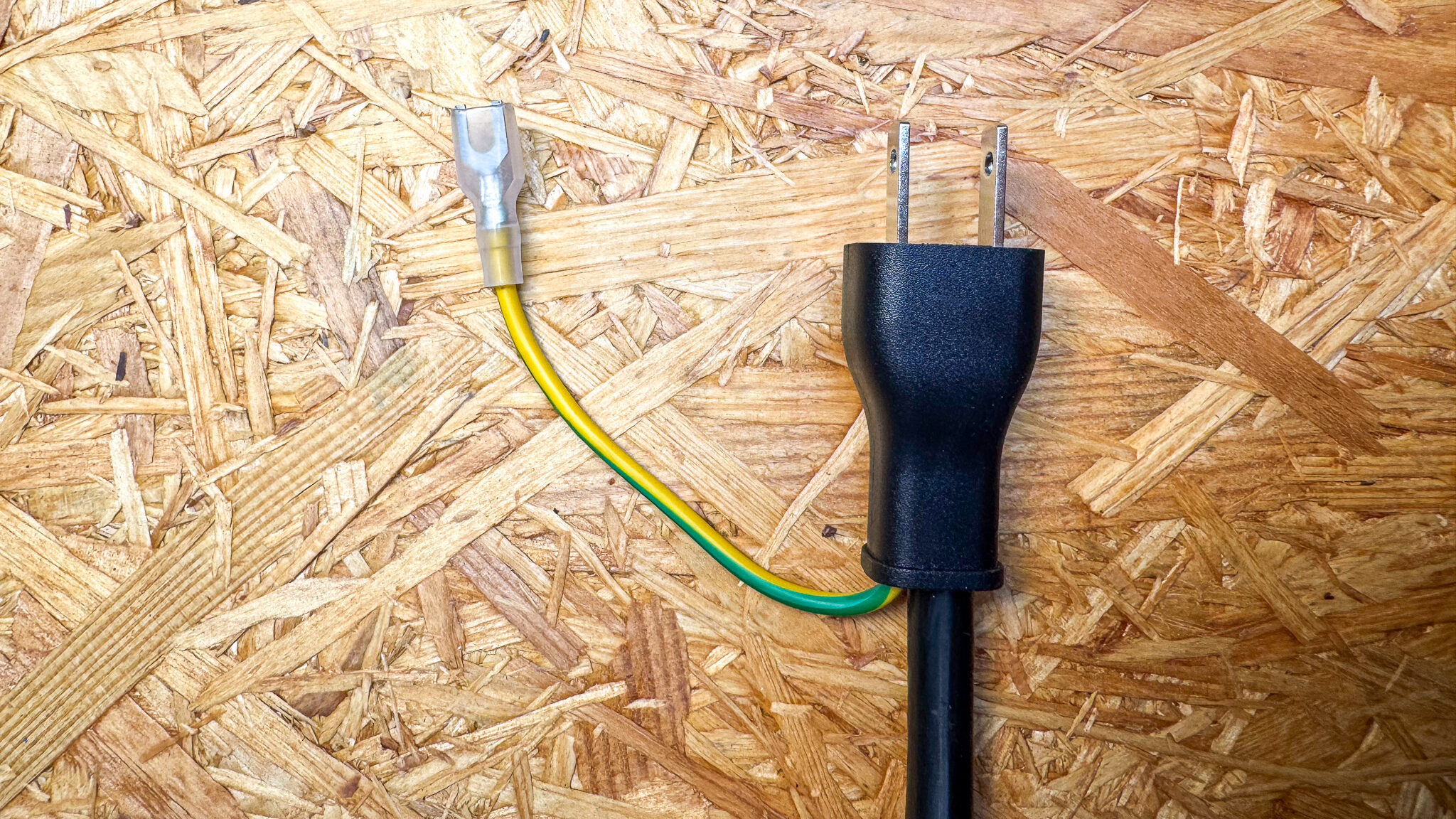

電源プラグ

付属品の内容

MMA120に付属していたものは以下の通りです。

- 溶接棒ホルダー(ホルダケーブル一体型)

- アースクリップ(コード一体型)

- ワイヤブラシ

- 取扱説明書

基本的に溶接機本体と溶接に必要なホルダー&アース線はセットになっています。溶接棒や溶接用遮光面などは付属していないため、別途用意が必要です。

例えばホームセンター等で適合サイズの溶接棒(径1.6~3.2mm)や自動遮光面・手袋などを準備しましょう。

付属品がシンプルなおかげで価格が抑えられている面もあり、必要最低限の構成と言えるでしょう。

※取扱説明書には「酸性の溶接棒のみ使用可能」との記載があります。一般的には酸性(酸化鉄系)の被覆剤を持つ軟鋼用溶接棒(いわゆるルチル系、J422など)が該当します。特殊な低水素系(アルカリ性)溶接棒などは推奨されませんが、DIY用途でよく使われる溶接棒はほとんどこの酸性棒に当たるため心配はいりません。

MMA120のセットアップ手順

ここからは実際にMMA120で溶接を始めるためのセットアップ手順を説明します。シンプルな手棒溶接機ですので、数ステップで準備完了です。

初心者でも簡単!組み立てガイド

周囲に燃えやすい物がないか、安全に作業できるスペースを確保します。火花が飛んでも問題ない屋外や換気の良い作業場で作業しましょう。

本体と付属品(ホルダー・アース、説明書)を箱から取り出します。初めて使う際は説明書に一通り目を通しておくと安心です。

ホルダーの端子を本体前面の「+」側ソケットに差し込み、ひねってロックします。アースクリップの端子は「-」側ソケットにしっかりと接続します(※極性は溶接棒側を+にするのが一般的です)。

| 極性 | 接続方法 | 溶接効果 | 適用 |

|---|---|---|---|

| 逆極性 | 溶接ホルダを「+」側に | 溶け込みを広く浅く | 薄板・ステンレス |

| アースを「ー」側に | |||

| 正極性 | 溶接ホルダを「ー」側に | 溶け込みを狭く深く | 厚板 |

| アースを「+」側に |

家庭用100Vコンセントに本体背面の電源プラグを接続します。アース付きコンセントがあればアースも取るとベターです。延長コードを使う場合は後述の注意点を確認してください。

使用する溶接棒(径1.6~3.2mmの適合棒)をホルダーに挟み込みます。ホルダーの先端レバーを開いて溶接棒をしっかり固定してください。

本体の電源スイッチをONにし、デジタル表示を見ながら溶接電流ダイヤルを調整します。溶接棒の径や母材の厚みに応じ、取説記載の推奨値に合わせます(例えば厚さ3mmの軟鋼板に2.6mm棒なら90A前後など)。アークフォースやホットスタートのつまみは初めは中間付近にセットしておくとよいでしょう。

溶接する作業台やワーク(母材)にアース(接地)クリップをしっかりと挟みます。塗装面やサビがある場合は研磨して金属光沢が出る部分に繋ぐと良好な導通が得られます。

以上で準備完了です。あとは溶接面を装着し、革手袋をして溶接棒を母材に当てればアークがスタートします。初めは恐る恐るかもしれませんが、ホットスタート機能のおかげでスパークさせやすいので思い切ってトライしてみましょう。

実際に溶接してみた | 使用感レビュー

それでは、実際に家庭用100V電源でMMA120を使い、溶接を試してみた感想をお伝えします。

家庭用100Vでの溶接性能は?

MMA120は定格入力4.56kVAとなっており、100V専用機としては高出力の部類です。

とはいえ家庭用コンセント(100V/15A)でどの程度使えるのか気になるところですが、出力も安定して溶接ができました。

1万円台という低価格でここまで溶接できるなんて驚きだ、とそのユーザーは述べており、仕上がりに満足したようです。

私が試した限りでも、厚さ3.0mm程度までの軟鋼であれば家庭用100Vで問題なく溶接できました。

デジタルメータで電流値を確認しながら作業できますし、アークが不安定になりにくいためビードも均一につながります。

溶接中は内蔵ファンが勢いよく回ってしっかり冷却してくれるおかげか、短時間の溶接では本体が過熱して停止するようなこともありませんでした。

アークフォース機能のおかげか溶接棒が途中で sticking(溶着)してしまうトラブルも少なく、初心者でも扱いやすい印象です。

実際、あるレビューでも「最初は上手くいかないかもしれないが、練習すればそれなりに溶接できます」と述べられており 、MMA120は初心者が腕を磨く練習用にも丁度よい性能と言えるでしょう。

とはいえ、120Aという最大出力を家庭用15A回路でフルに引き出すのはさすがに厳しい点には注意が必要です。

私の環境(100V/15A)でも、電流値を100A以上に上げ長時間アークを出し続けるとブレーカーが作動することがありました。

もし家庭用で高出力を継続的に使いたい場合は、20A契約のコンセントなどの対策を取るほうが安全でしょう。

もっともDIY用途で厚さ5mmを超えるような材料を連続溶接するケースは少ないため、通常の使い方であれば問題なく動作するはずです。

屋外作業やDIY補修への活用例

MMA120は小型軽量で持ち運びが楽なため、屋内作業だけでなく屋外のDIYや農機具・自動車の補修にも活躍します。実際に農業機械の修繕に本機を使用したというユーザーもおり、「100Vコンセントで問題なく使えた」「使い勝手は問題なし」と評価しています 。田畑の作業場まで延長コードを伸ばしても、本体が軽いので気軽に持ち運べて助かったことでしょう。

また、適用材質にステンレスや鋳鉄も含まれているため 、自動車やバイクのマフラー補修、エンジンの鋳鉄製マウントの補強といった用途にも挑戦可能です。もちろんそれぞれに対応した溶接棒(ステンレス用やニッケル系鋳鉄用など)を用意する必要はありますが、MMA120本体はそれら特殊棒にも対応できる十分な電流出力と安定性を備えています。屋外で車両フレームの補修を行う場合なども、発電機さえあれば現場で直接溶接できる機動力の高さは魅力です。

総じて、「思った以上に色々なものがしっかり溶接できる」というのが使ってみた率直な感想です。

価格帯的におもちゃ程度かと思いきや、趣味のDIYや軽微な補修作業であれば十分すぎる性能を発揮してくれます。

初心者が最初の1台として使い、そのまま慣れてきたら自宅やガレージでちょっとした鉄工作を楽しむ…といった使い方にもピッタリでしょう。

MMA120のおすすめユーザー層

では、どのような人にMMA120がおすすめできるのかまとめます。

結論から言えば、MMA120は「これから溶接を始めたい超初心者」から「ある程度溶接に慣れた中級者」まで幅広くおすすめできる機種です。特に低予算で手軽に溶接デビューしたい入門者にとっては最適な溶接機の一つでしょう。

先述の通り、シンプルな構造ゆえ故障リスクも低く、なおかつホットスタートやアークフォースといった初心者助けの機能も備わっているため、初めての溶接機として安心して選べます。

実際ユーザーからも「初心者のDIY向きの溶接機」と評価されており、「2台目のサブ機としても良いかもしれない。低価格だがなかなか良い商品だ」と太鼓判が押されています 。

一方、ある程度経験のある方が持ち運び用のセカンド機として使うのにも向いています。

本機は軽量コンパクトなので、出先での簡単な溶接修理や狭所での作業など、大型機材を引っ張り出すまでもない場面で重宝します。

例えば普段は高性能な半自動溶接機やTIG溶接機を使っている中級者でも、現場でちょっとした補修をする際にこのMMA120を車に積んでおけば、100V電源さえ確保できれば即座に対応できます。価格が手頃なので「とりあえず1台持っておく」といった使い方もしやすいでしょう。

以上より、「安価でも使える溶接機が欲しい初心者」や「サブのポータブル溶接機が欲しい熟練者」に特におすすめの一台と言えます。

出てきそうな質問をまとめてみた

最後に、MMA120に関してよくありそうな質問とその回答をQ&A形式でまとめます。

溶接の初心者でも使える?

A. はい、初心者でも使えます。実際に「コンパクトで軽いので初心者が練習するには丁度良い」というレビューもあり 、初めての溶接機としてMMA120を選ぶ方は多いです。手棒溶接自体、最初はアークを安定させるのにコツが要りますが、MMA120にはホットスタートやアークフォース機能があるためアークが途切れにくく初心者でも比較的扱いやすいです。

もちろん溶接面や手袋の着用、風通しの確保など基本的な安全対策と練習は必要ですが、適切に使えば初心者でも十分綺麗に溶接できます。

最初はうまくいかなくても練習を重ねれば「不格好ながらもそれなりに溶接できるようになった」という声もあります。入門機として安心してチャレンジしてください。

定格使用率30%は少ない?

A. DIY用途なら問題ありません。定格使用率30%とは「10分間のうち3分間連続で溶接して、残り7分は休止できる」という意味です。

一見数字が小さく感じますが、実際DIYで3分間も連続でビードを引き続けるケースは稀でしょう。

例えば細切れに溶接していく作業であれば、こまめに間を置くことでほぼ気にせず使えます。「4分間ずっと溶接するのはとてもハードな使い方なのでDIYベースで考えると十分な使用率」という指摘もあるほどで、30%でも日曜大工レベルでは必要十分と言えます。仮に長尺ものの連続溶接を行う場合でも、途中で休憩を入れて機械を冷ましてあげればOKです。

電源の延長コードは使える?

A. はい、延長コードの使用は可能ですがいくつか注意があります。メーカー推奨では延長は10mまでとされており、長く引き回すときは電圧降下を防ぐため太さ3.5sq以上の極太コードを使用してください。

細い家庭用延長コードだと発熱や電圧低下で出力不足・故障の原因になります。実際、本機の電源コード自体が短めなので延長コードを併用しているユーザーも多いです 。できれば溶接機用に定格15A以上対応の太い延長ケーブルを用意し、安全に配慮して使いましょう。

使用できる溶接棒や消耗品は?

A. 径1.6mm~3.2mmまでの被覆アーク溶接棒が使用可能です 。一般的な軟鋼用の溶接棒(いわゆる溶接用棒軟鋼、JIS Z3211のE4303相当など)は問題なく使えます。取説には「酸性(ルチル系)の溶接棒のみ使用可」とありますが 、市販されている軟鋼用溶接棒の多くはこのルチル系に属するため特別な制限と捉えなくて大丈夫です。

ステンレスや鋳鉄を溶接する場合は、それぞれに適したステンレス用棒やニッケル系鋳鉄用棒を用意すれば本機で対応できます。

消耗品という点では、手棒溶接機の場合は溶接棒そのものが消耗品です。

溶接棒は使用するたびに短くなって無くなるので、作業に応じて本数を用意しましょう。MMA120本体のトーチ部分(ホルダーやコード)は基本的に消耗しませんが、使い込むとホルダー先端の電極把持部が摩耗したり、アースクリップが劣化したりします。

その際は市販の交換用ホルダーやクリップ(定格200A程度のもの)に付け替えることもできます。なお、MMA120には予備の溶接棒や遮光面は付属しませんので、最初に購入する際に一緒に揃えておくと良いでしょう 。

以上、EENOURのアーク溶接機 MMA120について、特徴や使用感を詳しくレビューしました。

低価格ながら必要十分な機能と性能を備え、初心者の入門機としてもサブ機としても評価の高い一台です。

軽量コンパクトでデジタル表示付き、そして安全機能も充実したMMA120があれば、DIYでの溶接作業の幅がきっと広がることでしょう。

ぜひ溶接デビューや手軽な補修作業のお供に検討してみてください。

すでに使用している方の口コミでも「この値段で溶接できるなんて驚き」という声が出ているように 、コストパフォーマンスも抜群の頼れる相棒になるはずです。初心者の方も恐れずチャレンジしてみてくださいね。